लोकनायक जयप्रकाश नारायण loknayak jayprakash narayan biography in hindi _ hindigyanisthan

कमलादेवी चट्टोपाध्याय kamaladevi chattopadhyay biography, in hindi Kamaladevi Chattopadhyay in Hindi,Kamaladevi Chattopadhyay contribution

बाबा गुरदीत सिंह BABA GURDIT SINGH महान् सिख राजनीतिज्ञ, क्रांतिकारी

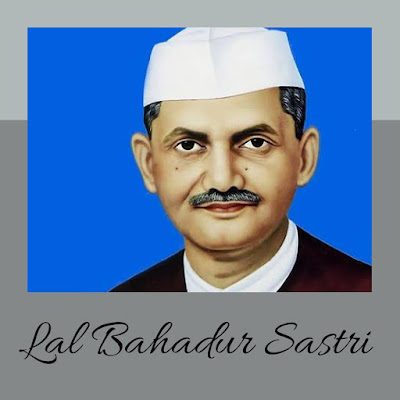

लाल बहादुर शास्त्री lal bahadur sastri indian political leader

लाल बहादुर शास्त्री

जन्म: 2 अक्टूबर 1904

जन्म स्थान: मुगलसराय, वाराणसी, उत्तर प्रदेश

माता-पिता: शारदा प्रसाद श्रीवास्तव (पिता) और रामदुलारी देवी (माता)

पत्नी: ललिता देवी

बच्चे: कुसुम, हरि कृष्णा, सुमन, अनिल, सुनील और अशोक

शिक्षा: महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी

राजनीतिक संघ: भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस

आंदोलन: भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन

राजनीतिक विचारधारा: राष्ट्रवादी; लिबरल

धार्मिक विचार: हिंदू धर्म

मृत्यु: 22 जनवरी 1966

स्मारक: विजय घाट, नई दिल्ली

लाल बहादुर शास्त्री स्वतंत्र भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे। उन्होंने पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के आकस्मिक निधन के बाद शपथ ली। उच्च पद के लिए अपेक्षाकृत नए, उन्होंने 1965 में भारत-पाकिस्तान युद्ध के माध्यम से देश का सफल नेतृत्व किया। उन्होंने 'जय जवान जय किसान' के नारे को लोकप्रिय बनाया, एक आत्मनिर्भरता और आत्मनिर्भरता की आवश्यकता को पहचानते हुए एक मजबूत राष्ट्र बनाने के लिए । वह असाधारण इच्छा शक्ति का व्यक्ति था जिसे उसके छोटे छोटे कद और मृदुभाषी तरीके से विश्वास था। उन्होंने अपने कामों से याद किए जाने की बजाए बुलंद भाषणों की घोषणा की।

प्रारंभिक जीवन और शिक्षा:-

लाल बहादुर शास्त्री का जन्म 2 अक्टूबर 1904 को मुगलसराय, संयुक्त प्रांत (आधुनिक उत्तर प्रदेश) में रामदुलारी देवी और शारदा प्रसाद श्रीवास्तव के घर हुआ था। वह अपने जन्मदिन को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के साथ साझा करते हैं। लाल बहादुर प्रचलित जाति व्यवस्था के खिलाफ थे और इसलिए उन्होंने अपना उपनाम छोड़ने का फैसला किया। "शास्त्री" शीर्षक 1925 में काशी विद्यापीठ, वाराणसी में उनके स्नातक पूरा होने के बाद दिया गया था। "शास्त्री" शीर्षक "विद्वान" या एक व्यक्ति, "पवित्र शास्त्र" में निपुण है।

पेशे से स्कूली छात्र उनके पिता शारदा प्रसाद का निधन हो गया, जब लाल बहादुर मुश्किल से दो साल के थे। उनकी माँ रामदुलारी देवी उन्हें और उनकी दो बहनों को उनके नाना, हजारीलाल के घर ले गईं। लाल बहादुर ने बचपन में साहस, साहस, प्रेम, संयम, शिष्टाचार, और निस्वार्थता जैसे गुणों को प्राप्त किया। मिर्जापुर में अपनी प्राथमिक शिक्षा पूरी करने के बाद, लाल बहादुर को वाराणसी भेज दिया गया, जहाँ वे अपने मामा के साथ रहे। 1928 में, लाल बहादुर शास्त्री ने गणेश प्रसाद की सबसे छोटी बेटी ललिता देवी से शादी की। वह प्रचलित "दहेज प्रथा" के खिलाफ थे और इसलिए उन्होंने दहेज लेने से इनकार कर दिया। हालाँकि, अपने ससुर के बार-बार आग्रह करने पर, उन्होंने दहेज के रूप में केवल पाँच गज की खादी (कपास, आमतौर पर हथेलियाँ) को स्वीकार करने के लिए सहमति व्यक्त की। दंपति के 6 बच्चे थे।

राजनीतिक कैरियर:-

स्वतंत्रता पूर्व सक्रियता-

युवा लाल बहादुर, राष्ट्रीय नेताओं की कहानियों और भाषणों से प्रेरित होकर, भारतीय राष्ट्रवादी आंदोलन में भाग लेने की इच्छा विकसित की। वह मार्क्स, रसेल और लेनिन जैसे विदेशी लेखकों को पढ़कर भी समय व्यतीत करते थे। 1915 में, महात्मा गांधी के एक भाषण ने उनके जीवन के पाठ्यक्रम को बदल दिया और भारत के स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय रूप से भाग लेने का निर्णय लिया।

स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए, लाल बहादुर ने अपनी पढ़ाई के साथ भी समझौता किया। 1921 में, असहयोग आंदोलन के दौरान, लाल बहादुर को निरोधात्मक आदेश के खिलाफ अवज्ञा का प्रदर्शन करने के लिए गिरफ्तार किया गया था। चूंकि वह तब नाबालिग था, इसलिए अधिकारियों को उसे रिहा करना पड़ा।

1930 में, लाल बहादुर शास्त्री कांग्रेस पार्टी की स्थानीय इकाई के सचिव और बाद में इलाहाबाद कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बने। उन्होंने गांधी के 'नमक सत्याग्रह' के दौरान एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने डोर-टू-डोर अभियान का नेतृत्व किया, जिसमें लोगों से ब्रिटिशों को भूमि राजस्व और करों का भुगतान न करने का आग्रह किया गया। शास्त्री 1942 में ब्रिटिश सरकार द्वारा बंदी बनाए गए प्रमुख कांग्रेस नेताओं में से थे। कारावास में लंबे समय के दौरान, लाल बहादुर ने समाज सुधारकों और पश्चिमी दार्शनिकों को पढ़ने में समय का उपयोग किया। 1937 में, वह यूपी विधान सभा के लिए चुने गए।

आजादी के बाद-

लाल बहादुर शास्त्री ने भारत के प्रधान मंत्री चुने जाने से पहले विभिन्न पदों पर कार्य किया था। आजादी के बाद, वह उत्तर प्रदेश में गोविंद वल्लभ पंथ के मंत्रालय में पुलिस मंत्री बने। उनकी सिफारिशों में अनियंत्रित भीड़ को तितर-बितर करने के लिए लाठियों के बजाय "वाटर-जेट्स" का उपयोग करने के निर्देश शामिल थे। राज्य पुलिस विभाग के सुधार में उनके प्रयासों से प्रभावित होकर, जवाहरलाल नेहरू ने शास्त्री को रेल मंत्री के रूप में केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। उन्हें अपनी नैतिकता और नैतिकता के लिए व्यापक रूप से जाना जाता था। 1956 में, लाल बहादुर शास्त्री ने तमिलनाडु में अरियालुर के पास लगभग 150 यात्रियों की जान लेने वाली ट्रेन दुर्घटना के बाद अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। नेहरू ने एक बार कहा था, "लाल बहादुर, सर्वोच्च निष्ठा और विचारों के प्रति समर्पित व्यक्ति से बेहतर कॉमरेड की कामना कोई नहीं कर सकता।"

लाल बहादुर शास्त्री 1957 में कैबिनेट मंत्री के रूप में पहली बार लौटेपरिवहन और संचार, और फिर वाणिज्य और उद्योग मंत्री के रूप में। 1961 में, वह गृह मंत्री बने और के। संथानम की अध्यक्षता में "भ्रष्टाचार निवारण समिति" का गठन किया।

भारत के प्रधान मंत्री के रूप में-

जवाहरलाल नेहरू को 9 जून, 1964 को एक हल्के-फुल्के और मृदुभाषी लाल बहादुर शास्त्री ने कामयाबी दिलाई। शास्त्री जी नेहरू के आकस्मिक निधन के बाद सर्वसम्मति के उम्मीदवार के रूप में उभरे, भले ही कांग्रेस के रैंकों के भीतर अधिक प्रभावशाली नेता थे। शास्त्री नेहरूवादी समाजवाद के अनुयायी थे और गंभीर परिस्थितियों में असाधारण शांत थे।

शास्त्री ने भोजन की कमी, बेरोजगारी और गरीबी जैसी कई प्राथमिक समस्याओं का सामना किया। तीव्र भोजन की कमी को दूर करने के लिए, शास्त्री ने विशेषज्ञों से दीर्घकालिक रणनीति तैयार करने के लिए कहा। यह प्रसिद्ध "हरित क्रांति" की शुरुआत थी। हरित क्रांति के अलावा, उन्होंने श्वेत क्रांति को बढ़ावा देने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड का गठन 1965 में प्रधानमंत्री के रूप में शास्त्री के कार्यकाल के दौरान किया गया था।

1962 के चीनी आक्रमण के बाद, भारत को 1965 में शास्त्री के कार्यकाल में पाकिस्तान से एक और आक्रमण का सामना करना पड़ा। शास्त्री ने अपनी सूक्ष्मता दिखाते हुए, यह स्पष्ट कर दिया कि भारत बैठकर नहीं देखेगा। जवाबी कार्रवाई के लिए सुरक्षा बलों को स्वतंत्रता देते हुए उन्होंने कहा, "बल के साथ मिलेंगे"।

संयुक्त राष्ट्र द्वारा संघर्ष विराम की मांग का प्रस्ताव पारित करने के बाद 23 सितंबर 1965 को भारत-पाक युद्ध समाप्त हुआ। रूसी प्रधानमंत्री, कोश्यिन ने मध्यस्थता करने की पेशकश की और 10 जनवरी 1966 को, लाल बहादुर शास्त्री और उनके पाकिस्तान समकक्ष अयूब खान ने ताशकंद घोषणा पर हस्ताक्षर किए।

मौत:-

लाल बहादुर शास्त्री, जिन्हें पहले दो दिल का दौरा पड़ा था, 11 जनवरी, 1966 को तीसरी कार्डियक अरेस्ट से मृत्यु हो गई थी। वह विदेश में मरने वाले एकमात्र भारतीय प्रधानमंत्री हैं। लाल बहादुर शास्त्री को 1966 में मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था।

शास्त्री की मृत्यु के रहस्य:-

पाकिस्तान के साथ ताशकंद समझौते पर हस्ताक्षर करने के तुरंत बाद शास्त्री की आकस्मिक मृत्यु ने कई संदेह खड़े किए। उनकी पत्नी, ललिता देवी ने आरोप लगाया कि शास्त्री को जहर दिया गया था और प्रधानमंत्री की सेवा करने वाले रूसी बटलर को गिरफ्तार किया गया था। लेकिन बाद में उन्हें छोड़ दिया गया क्योंकि डॉक्टरों ने प्रमाणित किया कि शास्त्री की मृत्यु कार्डियक अरेस्ट से हुई थी। मीडिया ने शास्त्री की मौत में सीआईए की संलिप्तता के संकेत देते हुए एक संभावित साजिश के सिद्धांत को प्रसारित किया। लेखक अनुज धर द्वारा पोस्ट की गई RTI क्वेरी को प्रधान मंत्री कार्यालय द्वारा अमेरिका के साथ राजनयिक संबंधों के संभावित खटास का हवाला देते हुए अस्वीकार कर दिया गया था।

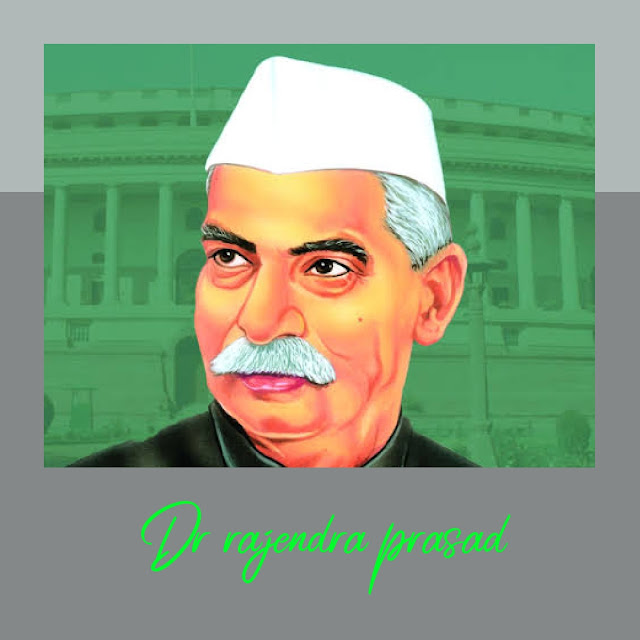

डॉ० राजेंद्र प्रसाद Dr rajendra prasad indian political leader

डॉ० राजेंद्र प्रसाद

जन्म: 3 दिसंबर, 1884

जन्म स्थान: जीरादेई गांव, सीवान जिला, बिहार

माता-पिता: महादेव सहाय (पिता) और कमलेश्वरी देवी (माता)

पत्नी: राजवंशी देवी

बच्चे: मृत्युंजय प्रसाद

शिक्षा: छपरा जिला स्कूल, छपरा; प्रेसीडेंसी कॉलेज, कलकत्ता

एसोसिएशन: इंडियन नेशनल कांग्रेस

आंदोलन: भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन

राजनीतिक विचारधारा: उदारवाद; सही पंखों वाला

धार्मिक विश्वास: हिंदू धर्म

प्रकाशन: आत्ममाता (1946); चंपारण में सत्याग्रह (1922); इंडिया डिवाइडेड (1946); महात्मा गांधी और बिहार, कुछ यादें (1949); बापू के कदमन में (1954)

निधन : 28 फरवरी, 1963

स्मारक: महाप्रयाण घाट, पटना

डॉ० राजेंद्र प्रसाद स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति थे। राष्ट्र के लिए उनका योगदान बहुत गहरा है। वह जवाहरलाल नेहरू, वल्लभभाई पटेल और लाल बहादुर शास्त्री के साथ भारतीय राष्ट्रवादी आंदोलन के प्रमुख नेताओं में से एक थे। वह उन भावुक व्यक्तियों में से एक थे जिन्होंने मातृभूमि के लिए स्वतंत्रता प्राप्त करने के एक बड़े लक्ष्य का पीछा करने के लिए एक आकर्षक पेशा छोड़ दिया। उन्होंने संविधान सभा की आजादी के बाद के नवजात राष्ट्र के संविधान को तैयार करने के लिए कमर कस ली। इसे स्पष्ट रूप से कहें तो, डॉ प्रसाद भारतीय गणराज्य को आकार देने वाले प्रमुख वास्तुकारों में से एक थे।

प्रारंभिक जीवन और शिक्षा:-

डॉ० राजेंद्र प्रसाद का जन्म बिहार के छपरा के पास सीवान जिले के जीरादेई गाँव में एक बड़े संयुक्त परिवार में हुआ था। उनके पिता, महादेव सहाय फ़ारसी और संस्कृत भाषा के विद्वान थे, जबकि उनकी माँ कमलेश्वरी देवी एक धार्मिक महिला थीं।

पांच साल की उम्र से, युवा राजेंद्र प्रसाद को फारसी, हिंदी और गणित सीखने के लिए एक मौलवी के संरक्षण में रखा गया था। बाद में उन्हें छपरा जिला स्कूल में स्थानांतरित कर दिया गया और आर.के. बड़े भाई महेंद्र प्रसाद के साथ पटना में घोष अकादमी। 12 वर्ष की आयु में, राजेंद्र प्रसाद का विवाह राजवंशी देवी से हुआ था। दंपति का एक बेटा मृत्युंजय था।

एक उत्कृष्ट छात्र, राजेंद्र प्रसाद कलकत्ता विश्वविद्यालय में अध्ययन करने के लिए प्रवेश परीक्षा में प्रथम स्थान पर रहे। उन्हें प्रति माह 30 रुपये की छात्रवृत्ति से सम्मानित किया गया और उन्होंने 1902 में प्रेसीडेंसी कॉलेज में दाखिला लिया। वे शुरू में विज्ञान के छात्र थे और उनके शिक्षकों में जे.सी. बोस और प्रफुल्ल चंद्र रॉय शामिल थे। बाद में उन्होंने अपना ध्यान आर्ट्स स्ट्रीम में बदलने का फैसला किया। प्रसाद ईडन हिंदू हॉस्टल में अपने भाई के साथ रहते थे। एक पट्टिका अभी भी उस कमरे में उनके रहने की याद दिलाती है। डॉ। राजेंद्र प्रसाद ने 1908 में बिहारी छात्र सम्मेलन के गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। यह पूरे भारत में अपनी तरह का पहला संगठन था। इस कदम ने बिहार में उन्नीस बीस के पूरे राजनीतिक नेतृत्व का निर्माण किया। 1907 में, राजेंद्र प्रसाद ने कलकत्ता विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में परास्नातक की डिग्री के साथ स्वर्ण पदक जीता।

व्यवसाय:-

अपनी पोस्ट-ग्रेजुएशन के बाद, वे मुजफ्फरपुर, बिहार के लंगट सिंह कॉलेज में अंग्रेजी के प्रोफेसर के रूप में शामिल हुए और बाद में इसके प्राचार्य बने। उन्होंने 1909 में नौकरी छोड़ दी और लॉ की डिग्री हासिल करने के लिए कलकत्ता आ गए। कलकत्ता विश्वविद्यालय में कानून की पढ़ाई करते हुए, उन्होंने कलकत्ता सिटी कॉलेज में अर्थशास्त्र पढ़ाया। उन्होंने 1915 के दौरान मास्टर्स इन लॉ की पढ़ाई पूरी की। इसके बाद उन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से लॉ में डॉक्टरेट की उपाधि हासिल की।

उन्होंने 1911 में कलकत्ता उच्च न्यायालय में अपना कानून अभ्यास शुरू किया। 1916 में, राजेंद्र प्रसाद इसकी स्थापना के बाद पटना उच्च न्यायालय में शामिल हुए। उन्होंने अपनी उन्नत शैक्षणिक डिग्री जारी रखते हुए भागलपुर (बिहार) में अपना कानून अभ्यास जारी रखा। डॉ। प्रसाद अंततः पूरे क्षेत्र के एक लोकप्रिय और प्रख्यात व्यक्ति के रूप में उभरे। उनकी बुद्धि और उनकी ईमानदारी थी, कि अक्सर जब उनके विरोधी एक मिसाल का हवाला देने में विफल रहे, तो न्यायाधीशों ने राजेंद्र प्रसाद को उनके खिलाफ एक मिसाल का हवाला देने के लिए कहा।

व्यवसाय:-

राजनीतिक कैरियर-

राष्ट्रवादी आंदोलन में भूमिका:

डॉ० प्रसाद ने शांत, हल्के-फुल्के तरीके से राजनीतिक क्षेत्र में प्रवेश किया। उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1906 कलकत्ता सत्र में एक स्वयंसेवक के रूप में भाग लिया और 1911 में औपचारिक रूप से पार्टी में शामिल हो गए। बाद में उन्हें AICC के लिए चुना गया।

1917 में, महात्मा गांधी ने ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा इंडिगो की जबरदस्त खेती के खिलाफ किसानों के विद्रोह के कारण का समर्थन करने के लिए चंपारण का दौरा किया। गांधी ने डॉ० प्रसाद को किसानों और अंग्रेजों दोनों के दावों के बारे में एक तथ्य खोज मिशन शुरू करने के लिए क्षेत्र में आमंत्रित किया। हालाँकि शुरू में संदेह था, डॉ० प्रसाद गांधी के समर्पण, समर्पण और दर्शन से बहुत प्रभावित थे। गांधी ने 'चंपारण सत्याग्रह' शुरू किया और डॉ। प्रसाद ने इस कारण को अपना पूरा समर्थन देने की पेशकश की।

1920 में, जब गांधी ने असहयोग आंदोलन शुरू करने की घोषणा की, डॉ० प्रसाद ने अपने आकर्षक कानून अभ्यास को त्याग दिया और खुद को स्वतंत्रता के कारण समर्पित कर दिया। उन्होंने बिहार में असहयोग के कार्यक्रमों का नेतृत्व किया। उन्होंने राज्य का दौरा किया, जनसभाएं कीं और आंदोलन के समर्थन के लिए हार्दिक भाषण दिए। वह पराधीन हैं आंदोलन की निरंतरता को सक्षम करने के लिए धन का संग्रह किया। उन्होंने लोगों से सरकारी स्कूलों, कॉलेजों और कार्यालयों का बहिष्कार करने का आग्रह किया। ब्रिटिश प्रायोजित शैक्षिक संस्थानों में भाग लेने के लिए गांधी के आह्वान के समर्थन के एक संकेत के रूप में, डॉ प्रसाद ने अपने बेटे मृत्युंजय प्रसाद को विश्वविद्यालय छोड़ने और बिहार विद्यापीठ में शामिल होने के लिए कहा। उन्होंने 1921 में पटना में राष्ट्रीय महाविद्यालय की शुरुआत की। उन्होंने स्वदेशी के विचारों को बरकरार रखा, लोगों से विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करने, चरखा चलाने और केवल खादी वस्त्र पहनने के लिए कहा।

राष्ट्रवादी भारत ने अक्टूबर 1934 में राजेंद्र प्रसाद को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बॉम्बे सत्र के अध्यक्ष के रूप में चुनकर अपनी प्रशंसा व्यक्त की। उन्हें 1939 में दूसरी बार राष्ट्रपति चुना गया जब सुभाष चंद्र बोस ने पद से इस्तीफा दे दिया। अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष के रूप में उनका तीसरा कार्यकाल 1947 में था जब जे। बी। कृपलानी ने पद से इस्तीफा दे दिया था।

1942 में गांधी द्वारा शुरू किए गए भारत छोड़ो आंदोलन में वे बहुत शामिल हुए। उन्होंने बिहार में प्रदर्शनों और प्रदर्शनों का नेतृत्व किया (विशेष रूप से पटना)। स्वतंत्रता की मांग करने वाले राष्ट्रव्यापी हंगामे ने ब्रिटिश सरकार को सभी प्रभावशाली कांग्रेस नेताओं की सामूहिक गिरफ्तारी के लिए उकसाया। डॉ। प्रसाद को पटना के सदाकत आश्रम से गिरफ्तार किया गया और उन्हें बांकीपुर सेंट्रल जेल भेज दिया गया, जहाँ उन्होंने 3 साल का कारावास काटा। उन्हें 15 जून 1945 को रिहा किया गया।

गांधी से संबंध:-

अपने कई समकालीनों की तरह, डॉ। राजेंद्र प्रसाद की राजनीतिक चेतना महात्मा गांधी से काफी प्रभावित थी। वह इस बात से बहुत प्रभावित थे कि गांधी ने किस तरह से लोगों की मदद की और उन्हें अपना सब कुछ दिया। महात्मा के साथ उनकी बातचीत ने उन्हें अस्पृश्यता पर अपने विचारों को बदलने के लिए प्रेरित किया। उनके उदाहरण के बाद, डॉ। प्रसाद ने जीवन को सरल और सरल बनाया। उन्होंने तत्परता से नौकरों और अमीरों जैसी विलासिता को त्याग दिया। उन्होंने अपने अभिमान और अहंकार को त्याग दिया, यहां तक कि घर के कामकाज जैसे स्वीपिंग, धुलाई और खाना बनाना शुरू किया।

स्वतंत्र भारत के राष्ट्रपति के रूप में:-

1946 में जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार में डॉ। राजेंद्र प्रसाद को खाद्य और कृषि मंत्री के रूप में चुना गया। जल्द ही उन्हें उसी साल 11 दिसंबर को संविधान सभा का अध्यक्ष चुना गया। उन्होंने 1946 से 1949 तक संविधान सभा की अध्यक्षता की और भारत के संविधान को बनाने में मदद की। 26 जनवरी 1950 को, भारतीय गणतंत्र अस्तित्व में आया और डॉ। राजेंद्र प्रसाद देश के पहले राष्ट्रपति चुने गए। दुर्भाग्य से, भारत के गणतंत्र दिवस से एक दिन पहले 25 जनवरी 1950 की रात, उनकी बहन भगवती देवी का निधन हो गया। उन्होंने परेड ग्राउंड से लौटने के बाद ही श्मशान के बारे में बताया।

भारत के राष्ट्रपति के रूप में, उन्होंने संविधान के अनुसार, किसी भी राजनीतिक दल से स्वतंत्र रूप से कार्य किया। उन्होंने भारत के राजदूत के रूप में बड़े पैमाने पर दुनिया की यात्रा की, विदेशी देशों के साथ राजनयिक तालमेल बनाया। वह 1952 और 1957 में लगातार 2 बार चुने गए, और यह उपलब्धि हासिल करने वाले भारत के केवल राष्ट्रपति बने रहे।

मानवतावादी:-

डॉ० प्रसाद हमेशा संकट में पड़े लोगों की मदद के लिए तैयार रहते थे। उन्होंने 1914 में बंगाल और बिहार को प्रभावित करने वाले महान बाढ़ के दौरान राहत कार्यों के लिए अपनी सेवाएं दीं। उन्होंने स्वयं पीड़ितों को भोजन और कपड़े वितरित किए। 15 जनवरी, 1934 को जब बिहार में भूकंप आया था, तब राजेंद्र प्रसाद जेल में थे। वह दो दिन बाद रिहा हुआ। उन्होंने फंड जुटाने के काम के लिए खुद को स्थापित किया और 17 जनवरी को बिहार सेंट्रल रिलीफ कमेटी का गठन किया। उन्होंने राहत राशि का संग्रहण किया और 38 लाख रुपये से अधिक की वसूली की। 1935 में क्वेटा भूकंप के दौरान, उन्होंने पंजाब में क्वेटा केंद्रीय राहत समिति का गठन किया, हालांकि उन्हें अंग्रेजों ने देश छोड़ने से रोका था।

निधन:-

सितंबर 1962 में डॉ० प्रसाद की पत्नी राजवंशी देवी का निधन हो गया। इस घटना के कारण उनका स्वास्थ्य बिगड़ गया और डॉ० प्रसाद सार्वजनिक जीवन से सेवानिवृत्त हो गए। उन्होंने पद से इस्तीफा दे दिया और 14 मई, 1962 को पटना लौट आए। उन्होंने अपने जीवन के अंतिम कुछ महीने पटना के सदाकत आश्रम में सेवानिवृत्ति के बाद बिताए। उन्हें 1962 में, देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार "भारत रत्न" से सम्मानित किया गया।

28 फरवरी, 1963 को लगभग छह महीने तक संक्षिप्त बीमारी से पीड़ित रहने के बाद डॉ प्रसाद का निधन हो गया।

गोपाल कृष्ण गोखले gopal krishna gokhale indian politician and freedom fighter

गोपाल कृष्ण गोखले

जन्मतिथि: 9 मई, 1866

जन्म स्थान: कोठलुक, रत्नागिरी, बॉम्बे प्रेसीडेंसी (अब महाराष्ट्र)

माता-पिता: कृष्ण राव गोखले (पिता) और वलुबाई (माता)

पत्नी: सावित्रीबाई (1870-1877) और दूसरी पत्नी (1877-1900)

बच्चे: काशीबाई और गोदुबाई

शिक्षा: राजाराम हाई स्कूल, कोल्हापुर; एल्फिंस्टन कॉलेज, बॉम्बे

एसोसिएशन: इंडियन नेशनल कांग्रेस; इंडिया सोसाइटी के सेवक

आंदोलन: भारतीय स्वतंत्रता संग्राम

राजनीतिक विचारधारा: उदारवाद; समाजवाद; मॉडरेट; सही पंखों वाला

धार्मिक दृष्टिकोण: हिंदू धर्म

निधन: 19 फरवरी, 1915

गोपाल कृष्ण गोखले भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के अग्रदूतों में से एक थे। गोखले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता थे। वह अपने समय में देश के सबसे विद्वान व्यक्तियों में से एक थे, जो सामाजिक-राजनीतिक सुधारों के नेता और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे प्रभावशाली नेताओं में से एक थे। कॉलेज शिक्षा प्राप्त करने के लिए भारतीयों की पहली पीढ़ी में से एक होने के नाते, गोखले का भारतीय बौद्धिक समुदाय में व्यापक रूप से सम्मान किया गया था। वह सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक थे जो अपने साथी देशवासियों के बीच राष्ट्रवादी भावनाओं को प्रेरित करने के लिए समर्पित था। अपने राजनीतिक जीवन के दौरान, गोखले ने स्व-शासन के लिए अभियान चलाया और सामाजिक सुधार की आवश्यकता पर भी बल दिया। कांग्रेस के भीतर, उन्होंने पार्टी के उदारवादी धड़े का नेतृत्व किया जो मौजूदा सरकारी संस्थानों और मशीनरी के साथ काम करने और सहयोग से सुधारों के पक्ष में था।

बचपन और प्रारंभिक जीवन:-

गोपाल कृष्ण गोखले का जन्म रत्नगिरि जिले के कोथलुक में, माता-पिता कृष्ण राव और वलुबाई के लिए महारास्ट्र में हुआ था। उनके पिता एक क्लर्क थे, जिन्हें मिट्टी की खराब स्थिति के कारण खेती छोड़नी पड़ी थी। गोखले ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा कोथापुर के राजाराम हाई स्कूल में प्राप्त की और बाद में, 1884 में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए बंबई चले गए।

गोखले कथित तौर पर स्नातक पूरा करने वाले पहले भारतीयों में से एक थे। 1884 में, बॉम्बे के एल्फिंस्टन कॉलेज में कला में स्नातक होने के बाद, गोखले एक स्कूल में अध्यापन की नौकरी करने के लिए पूना चले गए। बाद में वह पूना के फर्ग्यूसन कॉलेज में इतिहास और राजनीतिक अर्थव्यवस्था के प्रोफेसर के रूप में शामिल हुए, अंत में प्रिंसिपल के रूप में, 1902 तक।

उन्होंने अपने गुरु महादेव गोविंद रानाडे, एक प्रसिद्ध विद्वान और न्यायविद्, पूना में मुलाकात की। उन्होंने रानाडे के साथ पूना सर्वजन सभा में काम करना शुरू किया, जिसके बाद वे सचिव बने। उन्होंने महादेव गोविंदा रानाडे को अपना "गुरु" माना। रानाडे ने 1905 में "सर्वेंट्स ऑफ़ इंडिया सोसाइटी" की स्थापना में गोखले की मदद की। इस समाज का मुख्य उद्देश्य भारतीयों को सामाजिक बुराइयों के खिलाफ आवाज़ उठाने और अपने देश की सेवा करने के लिए प्रशिक्षित करना था। गोखले ने रानाडे के साथ त्रैमासिक जर्नल में "सर्वजनिक" नाम से भी काम किया। जर्नल ने दिन के सार्वजनिक प्रश्नों के बारे में स्पष्ट और निडर तरीके से लिखा।

उन्होंने 1880 में सावित्रीबाई से शादी की। सावित्रीबाई फेल थी और जन्मजात बीमारी से पीड़ित थी। 1887 में गोखले ने दोबारा शादी की। उनकी दूसरी पत्नी की मृत्यु 1900 में हुई और उसके बाद गोखले ने दोबारा शादी नहीं की। उनकी दूसरी पत्नी काशीबाई और गोदुबाई के साथ उनकी दो बेटियाँ थीं।

राजनीतिक कैरियर:-

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ जुड़ाव-

रानाडे की सलाह के तहत, गोपाल कृष्ण गोखले 1889 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य बन गए। वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ सक्रिय रूप से जुड़ गए, और कुछ वर्षों तक संयुक्त सचिव रहे और 1905 में, वे बेनेफ सत्र में अध्यक्ष चुने गए। कांग्रेस का। उच्च शिक्षा ने गोखले को सरकार की स्वतंत्रता, लोकतंत्र और संसदीय प्रणाली के महत्व को समझा।

गोखले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1895 पूना सत्र की "रिसेप्शन कमेटी" के सचिव थे। इस सत्र से गोखले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एक प्रमुख चेहरा बन गए। कुछ समय के लिए, गोखले बॉम्बे विधान परिषद के सदस्य थे, जहां उन्होंने तत्कालीन सरकार के खिलाफ जोरदार बात की थी। 1901 में, उन्हें भारत के गवर्नर जनरल की इंपीरियल काउंसिल में शुरू किया गया था। नमक के करों और कपास के सामानों पर लगने वाले करों को कम करने के लिए उन्होंने जिन सत्रों में रैली की, उन्होंने भारतीयों के लिए मुफ्त प्राथमिक शिक्षा के साथ-साथ सिविल सेवा में भारतीय की अधिक संख्या के अवशोषण की मांग की।

गोखले ने अपना जीवन राष्ट्र कल्याण के लिए समर्पित कर दिया। 1905 में, ब्रिटिश नेताओं के बीच भारत की संवैधानिक मांगों को समझाने के लिए गोखले को कांग्रेस द्वारा एक विशेष मिशन पर इंग्लैंड भेजा गया था। उन्होंने ब्रिटिश सरकार द्वारा भारतीय लोगों के पक्षपातपूर्ण और अनुचित व्यवहार के बारे में बात की।

गोखले ने 1909 के मिंटो-मॉर्ली सुधार के गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, जिसे कानून में शामिल किया गया था। लेकिन दुर्भाग्य से, इसने लोगों को एक लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं दी। हालांकि, गोखले के प्रयास स्पष्ट रूप से व्यर्थ नहीं थे। भारतीयों के पास अब सरकार के भीतर सर्वोच्च प्राधिकरण की सीटें थीं, और जनहित के मामलों में उनकी आवाज़ अधिक श्रव्य थी।

कांग्रेस के कट्टरपंथी धड़े के साथ प्रतिद्वंद्विता-

जब गोखले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हो गए, तो भारत के कई अग्रणी नेतृत्व कर रहे थे

बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और एनी बेसेंट सहित अन्य लोग बढ़ रहे थे। समय के साथ, विचारधाराओं और सिद्धांतों के संबंध में एक अपूरणीय दरार पैदा हुई। गोखले एक प्रगतिशील समाजवादी थे जबकि तिलक सांस्कृतिक रीति-रिवाजों की वजह से काफी पारंपरिक थे। अंग्रेजों द्वारा पेश एज ऑफ कंसेंट बिल तिलक और गोखले के बीच अंतर का पहला बिंदु बन गया। जबकि गोखले ने बाल विवाह के खिलाफ सामाजिक सुधार के ब्रिटिश प्रयास की सराहना की, तिलक ने इस बिल का बहुत विरोध किया जिसे उन्होंने हिंदू परंपराओं पर अंग्रेजों द्वारा हस्तक्षेप और अपमान माना। भारत के लिए स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए कार्रवाई का सबसे अच्छा तरीका तय करने के लिए दोनों नेता विपरीत दिशा में निकले। एक उदारवादी, गोखले ने संवैधानिक आंदोलन के माध्यम से स्वतंत्रता प्राप्त की, जबकि तिलक एक अधिक आक्रामक दृष्टिकोण में विश्वास करते थे। 1906 में जब गोखले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने, तो प्रतिद्वंद्विता अपने चरम पर पहुंच गई, और पार्टी दो स्पष्ट धड़ों में विभाजित हो गई। उदारवादी गुट का नेतृत्व गोखले ने किया जबकि तिलक ने आक्रामक राष्ट्रवादी गुट का नेतृत्व किया।

इंडिया सोसाइटी के सेवक-

गोखले शिक्षा की शक्ति में दृढ़ विश्वास रखते थे और किसी के क्षितिज को खोलने की क्षमता रखते थे। वह चाहते थे कि भारतीय उचित शिक्षा प्राप्त करें और देश के प्रति अपने नागरिक और राजनीतिक कर्तव्यों के बारे में जागरूक हों। इस उद्देश्य के साथ उन्होंने सर्वेंट्स ऑफ़ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की। समाज की गतिविधियों के माध्यम से, गोखले ने उस समय के राजनीतिक परिदृश्य के बारे में आम लोगों को शिक्षित करने की कोशिश की और राष्ट्रवाद की भावना पैदा करने की कोशिश की। समाज ने पूर्वोक्त उद्देश्यों के लिए स्कूल, मुफ्त रात्रि कक्षाएं और यहां तक कि एक मोबाइल पुस्तकालय भी बनाया।

एक मेंटर के रूप में भूमिका-

गोखले ने पहली बार गांधी से 1896 में मुलाकात की और उन दोनों ने 1901 में कलकत्ता में लगभग एक महीना बिताया। अपनी चर्चा के दौरान, गोखले ने उन्हें भारत में आम लोगों को परेशान करने वाले मुद्दों के बारे में समझाया और गांधी से आग्रह किया कि वे अपने देश में वापस आएं। कांग्रेस। उन्होंने 1910 में गांधी इंडेंटर्ड लेबर बिल की संरचना में मदद की और दक्षिण अफ्रीका में गांधी के प्रयासों के लिए धन जुटाया। 1912 में दक्षिण अफ्रीका की यात्रा के दौरान गोखले, गांधी से मिले और अफ्रीकी नेताओं के साथ बैठकें कीं। गांधी ने राजनीति में अपने गुरु और मार्गदर्शक के रूप में गोखले को देखा और स्वतंत्रता प्राप्त करने के साधन के रूप में संवैधानिक आंदोलन के अपने दृष्टिकोण को आगे बढ़ाया। हालाँकि, गांधी ने सामाजिक सुधार और अंततः स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए ब्रिटिश सरकार के स्थापित संस्थानों के साथ काम करने के गोखले के दृष्टिकोण का समर्थन नहीं किया।

गोखले ने मुस्लिम लीग के नेता मुहम्मद अली जिन्ना पर भी अपना प्रभाव डाला, जो बाद में पाकिस्तान के संस्थापक बने। जिन्ना को कथित तौर पर "मुस्लिम गोखले" बनने की इच्छा थी और उन्हें ब्रिटिश राज के खिलाफ हिंदू मुस्लिम एकता का राजदूत माना जाता था।

मौत:-

वर्षों की कड़ी मेहनत और भक्ति के माध्यम से, गोपाल कृष्ण गोखले ने भारत के हित में असीम सेवा की। लेकिन, दुर्भाग्य से, अत्यधिक परिश्रम और परिणामस्वरूप थकावट ने उनके मधुमेह हृदय रोग अस्थमा को बढ़ा दिया। 19 फरवरी, 1915 को महान नेता का निधन हो गया।

विरासत:-

गोखले के विचारों को उनकी शिक्षा, व्यापक पढ़ने और उनके गुरु गोविंद रानाडे से प्रेरणा द्वारा आकार दिया गया था। अपने पूरे करियर के दौरान, उन्होंने सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक सुधार जैसे मुद्दों को संबोधित किया और उन्हें देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के साथ संतुलित किया। उन्होंने ब्रिटिश विचारकों के मूल्यों की गहराई से प्रशंसा की और शुरू में कई सामाजिक मुद्दों पर सरकार के साथ काम करने के लिए उत्सुक थे। वह उदारवाद के पैरोकार थे, जुनून से मुक्त और समृद्ध दिमाग में शिक्षा का महत्व। गोखले की मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का विचार उनके प्राथमिक शिक्षा बिल के माध्यम से 1910 में प्रस्तावित किया गया था, जो एक सदी के बाद शिक्षा के अधिकार अधिनियम में विकसित हुआ। उनकी बात आध्यात्मिकता और धार्मिकता के बीच स्पष्ट रूप से समाहित थी और उनके लिए राष्ट्रवाद उनका धर्म था। गोखले ने कभी व्यक्तिगत गौरव या शक्ति नहीं मांगी; बल्कि उन्होंने अपना जीवन एक राष्ट्रीय मंच की ओर अपने आदर्शों को आगे बढ़ाने के लिए समर्पित कर दिया। वह महात्मा गांधी सहित भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के कई नेताओं के लिए प्रेरणा बने।